Da: Restauri, capolavori e affari

di James Beck

Marco Nardi Editore, Firenze, 1993

Una faccenda seria

La “Magistratura” fiorentina si trova nel cuore della città vecchia, in Piazza San Firenze, piazza che ha la forma di uno stretto campo di calcio. L’edificio, situato al termine di un lieve pendio, dietro e su un lato di Palazzo Vecchio, è in realtà una chiesa trasformata, già consacrata a Sant’Apollinare. Parte di un vasto e incompleto complesso barocco, che include un’altra chiesa ancora in uso, quella di San Filippo Neri, la struttura non appare in sintonia con il cuore della città, prevalentemente medievale e rinascimentale. Lo squallido e male illuminato atrio d’ingresso e i caotici corridoi interni del tribunale non danno nessuna chiara indicazione su quale sia la funzione dell’edificio e dei vari locali, conferendo alla costruzione un’atmosfera inquietante e lievemente kafkiana. Nell’universale mancanza di formalità, la presenza di carabinieri in uniforme che impugnano armi automatiche introduce una nota di austerità.

Non mi rendevo esattamente conto del perché mai mi trovassi in quel luogo, quella prima volta. Nel cortile d’ingresso interno, mi incrociò Giovanni (detto Gianni) Caponi, il mio avversario: un uomo robusto, d’una decina d’anni più giovane di me e quindi non più giovane neppure lui, con una testa ben modellata, tenuta alta, eretto nel portamento; ispirava fiducia quando mi salutò con inattesa e quasi cordiale civiltà. A dire il vero, lo avevo già incontrato una volta, in un simposio a Pisa, pochi mesi prima, quando, insieme a opere di marmo ripulite presenti negli stessi spazi, erano stati scoperti al pubblico gli affreschi del Camposanto, restaurati sotto la sua direzione. In quell’occasione, mi ero presentato cercando di trasmettergli la sensazione che non ero affatto preoccupato del previsto incontro in tribunale. Ma sto anticipando gli eventi.

Le vite del restauratore d’arte italiano Gianni Caponi e del professore americano di storia dell’arte James Beck, specialista di pittura e scultura italiana, si incrociarono, senza premeditata intenzione, il 24 luglio del 1990. In virtù della mia fama di schietto critico dei restauri di opere rinascimentali, ero stato cercato a New York nell’aprile precedente, dalla scultrice Laura Ziegler. Laura, nata nell’Ohio e da trentanni trasferitasi a Lucca, si diceva addolorata dal restauro di una statua di quella città. Alla Columbia University volgeva al termine il semestre di primavera, e io mi accingevo al mio annuale viaggio in Toscana e ad alcune ricerche. Laura sapeva che avevo scritto dei saggi sullo scultore senese Jacopo della Quercia, tra cui una monografia di recente pubblicazione sul monumento funebre dedicato a Ilaria del Carretto, scolpito in marmo di Carrara e situato nella cattedrale di San Martino a Lucca.

Laura affermava che “avevano” restaurato Ilaria e che nel trattamento avevano seriamente intaccato la bellezza della scultura. Nel corso degli anni precedenti avevo studiato questa tomba, in cui giaceva la seconda moglie di Paolo Guinigi, signore di Lucca, morta di parto nel 1405. Con il suo incomparabile sarcofago che, oltre a Ilaria e al suo cane, mostra cinque putti ornati di ghirlande sui due lati più lunghi, è il primo monumento del genere a noi noto dopo l’antichità. Amato dai viaggiatori nel corso dei secoli, fu apprezzato da Ruskin come la più bella statua funeraria del suo tempo.

Sapendo che il monumento si trovava in eccellenti condizioni, non prestai molta attenzione e presto dimenticai la mia promessa di andare a vederlo una volta in Italia. Ricordo che ero convinto che Laura doveva avere frainteso e che “essi”, chiunque fossero, non potevano in alcun modo aver toccato il monumento. Ma Laura insistè. Dopo diversi rinvii, cedetti e il 24 luglio 1990 ci incontrammo nel transetto settentrionale del duomo, in un mattino che poi si rivelò denso di eventi. Laura doveva aver previsto le mie possibili reazioni, poiché si presentò con due giornalisti lucchesi, ognuno con un fotografo; inoltre aveva portato con sé la mia monografìa, in modo che potessimo fare un confronto tra il “prima” e il “dopo”.

Ahimè, aveva ragione. “Avevano” davvero “ripulito” la statua. Non ero esattamente certo di cosa avessero fatto, ma l’intervento doveva esser stato drastico, poiché l’aspetto del monumento nell’insieme e nei singoli elementi figurativi si presentava notevolmente diverso da quello che ricordavo e che era documentato nelle fotografie. Risposi, con irritazione, alle provocatorie domande dei giornalisti, esprimendo aspre parole di critica sugli effetti del restauro. Gli inviati locali del quotidiano livornese “Il Tirreno” e della “Nazione” di Firenze furono deliziati dalla mia reazione polemica e nei giorni che seguirono ci fu un’esplosione di commenti, sia sulla stampa che sulla rete televisiva regionale. Venni infatti a sapere in seguito che Caponi era stato particolarmente infastidito dal servizio televisivo, forse perché lo colpiva più direttamente. Il giorno seguente, un inviato della “Stampa” di Torino venne a trovarmi per un’intervista.

La tomba di Ilaria è il monumento più bello di Lucca e forse contiene la più bella effigie femminile che si trovi in Italia. Dal punto di vista storico-artistico, il monumento non soltanto presenta un precoce uso del putto, elemento destinato di fatto a diventare un simbolo dell’arte figurativa rinascimentale, ma è anche un esempio caratteristico di quel tipo di tomba a sé stante, che ha la sua massima realizzazione nel primo progetto michelangiolesco per la tomba di papa Giulio II. Ilaria, inoltre, rappresenta Lucca; oltre a essere l’immagine scelta a simbolo della banca, il Monte di Lucca, che di fatto e con grande pubblicità, ha sostenuto i costi del restauro. È, in altre parole, una specie di icona locale nonché un’opera di grande raffinatezza.

Non pensai, nemmeno per un istante, che sarei stato portato in giudizio per le mie osservazioni. Dopo tutto, avevo dedicato gran parte della mia vita di studioso ad analizzare Jacopo della Quercia e a scrivere ampiamente sia sull’artista che sul monumento in questione. Bene o male, posso essere considerato l’esperto a livello mondiale di Jacopo della Quercia e non considerai, neppure per un istante, l’idea di nascondere la mia irritazione e delusione. Durante la prima intervista, e in varie altre che seguirono, insistei per un dibattito o un’aperta discussione tra le parti interessate. Alla luce di quello che poi avvenne, devo sottolineare che all’epoca non conoscevo l’identità della persona o delle persone che avevano condotto il restauro. A dire il vero, chiesi all’inviato della “Nazione” se la conoscesse lui, ma mi rispose negativamente.

I miei commenti dovevano avere infastidito diverse lobby, incluso il potente sponsor istituzionale e il soprintendente alle Belle Arti, garante del progetto, i cui uffici sono a Pisa e i cui poteri si estendono a Lucca, Carrara e Volterra. Anche i luminari della cultura lucchese, che precedentemente non si erano espressi in proposito, devono essersi sentiti offesi. Ma il più coinvolto di tutti era, naturalmente, il restauratore. In luogo delle discussioni accademiche che mi attendevo, fui citato per diffamazione dal signor Caponi, in base a una legge che prevede una pena fino a tre anni di carcere. Di qui la mia comparizione in tribunale, in Piazza San Firenze, a Firenze, alle nove di mattina del 18 gennaio 1991.

Negli articoli pubblicati dalla “Nazione” che erano il fondamento della causa intentata da Caponi nei miei confronti a Firenze, il titolo dell’edizione nazionale era “Ilaria sembra di plastica”, mentre l’edizione lucchese dello stesso giornale diceva “Ilaria ‘rovinata’ dal restauro”. I pezzi, entrambi scritti dallo stesso inviato, Oriano de’ Ranieri, dovevano aver colto nel segno, perché, quando Caponi presentò una copia segnata degli articoli come parti dell’atto formale di accusa, notai che aveva rabbiosamente sottolineato molte righe. Mi si imputò di aver detto che Ilaria appariva come lavata e consunta dalla candeggina e che il restauro era “eccessivo per non dire sbagliato”, “uno scempio”. Fui anche citato per aver detto che “Ilaria è stata ben conservata per seicento anni e rovinata in un solo giorno”. E che “Ilaria era stata sottoposta a una pulitura troppo radicale. Il gioco del chiaroscuro è andato perduto e ora la figura appare come mummificata”. Ovviamente, queste e simili osservazioni avevano fatto salire la temperatura al signor Caponi. A posteriori, comunque, mi viene in mente l’adagio popolare che dice “se non sopporti » il caldo, resta fuori dalla cucina”. Per me il problema fondamentale era se il restauratore avesse o meno alterato in modo irreversibile un’opera d’arte di rilevanza mondiale. Se avevo ferito i suoi sentimenti o il suo orgoglio, pazienza.

Per diversi mesi non seppi nulla delle azioni legali intraprese nei miei confronti.

Qualche settimana prima che io venissi ufficialmente avvertito dal tribunale, un trafiletto apparso su L’Unità, riferiva che Caponi mi aveva citato per diffamazione aggravata. Persino allora rimasi incredulo, mi sembrava inimmaginabile che avesse validi elementi di accusa. Ritenni che stesse bluffando, con lo scopo di indurmi a ritrattare le mie critiche per poter salvare la faccia, specialmente con i funzionari della Soprintendenza di Pisa che erano i suoi garanti. Ero certo che non mi avrebbe mai portato in giudizio.

Perfino in quel piovoso mattino di gennaio, quando entrai in tribunale, ero convinto che all’ultimo momento Caponi avrebbe ritirato le accuse. Ma tra i nostri rispettivi legali non ci fu nessun contatto e così finimmo nella sala delle udienze dove, come previsto, fu ottenuto un rinvio, per dare tempo ai miei avvocati di istruire la causa. Sebbene non sussistessero manifesti motivi di urgenza, questa venne condotta con procedimento per direttissima, indicante la massima priorità. La Corte si sarebbe nuovamente riunita quattro mesi più tardi. In Italia, si fece premura di spiegarmi il mio avvocato difensore, i direttissimi viaggiano alla velocità degli accelerati. Ciò che mi colpì particolarmente, a parte gli affreschi settecenteschi del soffitto (ironicamente in condizioni piuttosto buone, essendo stato loro risparmiato, almeno fino a quel momento, un restauro radicale), fu la presenza sulla sinistra di una gabbia gigantesca. Il togato presidente del tribunale sedeva, con altri due giudici, proprio dove un tempo c’era l’altare, al posto del sacerdote e dei suoi chierici. Mentre io entravo con i miei due avvocati difensori, quattro sciagurati in manette venivano condotti fuori dalla gabbia. Era giunto il mio turno.

La retorica querela per diffamazione sporta da Caponi mi accusava di aver attaccato violentemente la conduzione del restauro dell’Ilaria del Carretto nonché espresso una serie di giudizi critici sugli effetti del restauro stesso. Le mie affermazioni venivano descritte come “pesanti”, in riferimento al lavoro del restauratore, alla sua abilità, e, più in generale, alla sua competenza. Nell’insieme, Caponi le aveva interpretate come “una grave aggressione alla propria personalità, professionalità, e serietà di restauratore di opere d’arte”. Già la decisione di promuovere un procedimento penale piuttosto che una causa civile era, da parte sua, indicativa. Con un processo penale poteva sperare in una più rapida soluzione del processo, cioè per direttissima. L’azione civile, invece, poteva durare anni. Se ritenuto colpevole in seguito a un processo penale, avrei rischiato la prigione e un’ammenda, e sarei rimasto comunque esposto a una successiva causa civile che poteva risultare particolarmente onerosa. Allora non sapevo che Caponi avrebbe potuto anche richiedere un risarcimento finanziario per il danno morale subito.

L’azione giudiziaria a Firenze fu la prima, ma non l’unica intentata da Caponi. Stando alla legge italiana in materia, l’elemento decisivo era il luogo in cui le interviste “diffamatorie” erano state pubblicate e non quello in cui erano state concesse. Così, oltre che a Firenze, mi vennero intentate tre altre cause analoghe: una a Livorno, dove si stampa “Il Tirreno”, un’altra a Torino, dove ha sede “La Stampa” che aveva pubblicato una dura intervista sullo stesso argomento; e la terza ad Alessandria, dove viene pubblicata l’influente rivista mensile “Il giornale dell’arte”. In seguito, i processi di Torino e Alessandria furono riunificati, e le udienze furono tenute congiuntamente a Torino. Ma rimaneva il fatto che rischiavo quattro processi anziché uno solo. Questo poteva esser parte di un piano per indurmi a ritrattare. Non soltanto le concrete difficoltà a difendermi in quattro diverse cause, ma anche i potenziali costi furono considerati elementi che con ogni probabilità mi avrebbero scoraggiato dal continuare. Dopo tutto, vivo a New York, benché, per puro caso, durante l’anno accademico ’90-91, mi trovassi in congedo in Italia, per compiere ricerche e correggere le bozze della mia monografia su Jacopo della Quercia.

Con mia grandissima costernazione, fu dato ai capi di imputazione un trattamento diverso nelle tre sedi di Firenze, Livorno e Torino. Come ulteriore complicazione per la difesa, oltre alle tre diverse sedi per lo stesso presunto crimine, variavano le norme procedurali relative alle accuse di diffamazione. A Torino, la magistratura lasciò cadere la possibilità di un procedimento per direttissima. Fu deciso di seguire una nuova procedura che richiedeva una comparizione preliminare di fronte al giudice. I capi d’accusa dovevano essere valutati alla presenza delle parti per stabilire se portare o meno la causa in giudizio. A conti fatti, a Torino ebbe luogo la comparizione preliminare e si arrivò a una decisione già prima dell’ultima udienza di Firenze. Il tribunale di questa città non era disposto a cambiare rotta e volle proseguire il processo secondo la stessa procedura con cui l’aveva iniziato.

Un altro fattore significativo differenziò il modo in cui furono condotti i processi a Torino e a Firenze. Per la legge italiana, nei processi per diffamazione le imputazioni vengono formulate sulla base della querela presentata dalla parte lesa. In ognuno dei quattro processi, l’avvocato di Caponi, Ermanno Ugolini, cercò di isolarmi, evitando di coinvolgere i giornalisti che avevano scritto gli articoli, per non citare gli editori dei giornali, i quali, dopotutto, sono responsabili di ciò che viene pubblicato sulle loro testate. Non che io volessi venir meno alla mia responsabilità, ma è ovvio che non ero in grado di controllare ogni parola che veniva scritta sulle loro testate. Così com’è ovvio supporre che i giornali avessero effettivamente approvato il contenuto dei servizi da loro pubblicati e che fossero a conoscenza della legge. Il pubblico ministero di Firenze fece suo il punto di vista dell’avvocato Ugolini che mi attribuiva l’esclusiva responsabilità. A Torino, invece, il tribunale stabilì che i capi di imputazione fossero estesi ai giornalisti e ai loro direttori. Il segnale della magistratura fiorentina avrebbe dovuto allarmare i miei legali fin dall’inizio, se non ancora prima. Invece, nessuno dei due avvocati penalisti, Nino Filastò e Pierferruccio Fortini, né l’avvocato civilista che avevo incaricato, Carlo Querci, e nemmeno un professore di diritto, amico e consigliere informale, dettero peso a questa dimenticanza.

Dopo il rinvio di gennaio, il processo riprese a Firenze il 17 maggio. Dieci mesi di ansia, dopo le interviste. Nel frattempo, venimmo a conoscenza che il pubblico ministero del tribunale di Livorno esprimeva dubbi sulla validità delle accuse di Caponi. Conformemente alle nuove procedure, richiedeva una nostra deposizione prima di decidere se intentare un processo. Il nostro stato d’animo fu molto sollevato da questo fatto: il primo segnale positivo che avessimo ricevuto durante l’intera vicenda.

I miei legali elaborarono una relazione di dieci pagine che indicava la nostra linea di difesa, basata in sostanza sul diritto alla libertà di critica e sulla ragionevolezza delle critiche da me espresse, data l’importanza di Ilaria come opera d’arte. Fummo in grado di fornire le fotografie scattate prima e dopo il restauro, benché le fotografie eseguite “dopo” fossero non ufficiali e fatte alla buona, in quanto non avevamo ricevuto alcuna risposta alla nostra lettera raccomandata al soprintendente di Pisa, architetto Giovanna Piancastelli, in cui si richiedeva il permesso che un professionista facesse nuove fotografie. (Al 1993 non è ancora a disposizione una serie completa di immagini accuratamente preparate che mostrino il restauro).

L’udienza fiorentina ebbe luogo, questa volta, in una cupa auletta, al piano superiore, in cui i presenti non avevano dove sedere, né affreschi con cui distrarsi; né c’era una gabbia adeguata per gli imputati particolarmente pericolosi. Giunsero alcuni rappresentanti della stampa e seguirono l’intera udienza, che si protrasse fino a dopo le tredici. Mi premeva particolarmente che fossero presenti giornalisti di lingua inglese. La pubblicità sollevata dalla possibile crocifissione di un professore americano avrebbe potuto indurre la corte ad agire con cautela prima di adottare una presa di posizione arbitraria. Riuscii ad ottenere rappresentanti del “New York Times”, il cui inviato venne da Parigi per l’occasione, e dell’ “International Tribune”, nella persona del suo corrispondente fiorentino; era inoltre presente un reporter del londinese “Guardian”. C’era anche una schiera di giornalisti italiani. Dopotutto, non era mai accaduto prima che un critico d’arte fosse trascinato in giudizio in Italia, per avere parlato negativamente di un restauro. E a mia conoscenza, non era mai accaduto in nessun altro paese.

Assistevano all’udienza diversi amici fiorentini, nonostante le disagevoli condizioni. In particolare, Alessandro Parronchi, noto storico dell’arte nonché poeta di fama, rimase solennemente in piedi, nonostante l’età, per tutta la durata dell’udienza.

Il presidente della corte, dottor Bellagamba, espose l’accusa di diffamazione aggravata, basata sui due articoli pubblicati dalla “Nazione”. Il pubblico ministero, omettendo il nome del giornalista che aveva firmato entrambi i servizi, rendeva implicito che li avessi, in qualche modo, scritti io stesso, benché naturalmente essi fossero di fatto compendi e frammenti di un’intervista durata all’incirca un’ora. Il capo di imputazione richiamava l’attenzione sui titoli dei due articoli incriminanti: Ilaria “rovinata” dal restauro e Ilaria sembra di plastica. Benché fosse ovvio che non avevo nessun controllo sui titoli che i caporedattori della “Nazione” sceglievano per i loro servizi. Il pubblico ministero si riferì a me come al “fautore”, affermando che ero responsabile dell’intervista e, di conseguenza, anche degli articoli.

L’udienza procedeva speditamente, poiché il dottor Bellagamba era manifestamente impaziente di portarla avanti, ma subimmo presto una inattesa interruzione. La mia difesa aveva preparato una serie di documenti che includevano i miei tre libri su Jacopo della Quercia: due già pubblicati e il terzo, un’esauriente monografia sull’artista, frutto di circa trentanni di studio, ancora allo stato di bozza. Naturalmente fu presentato anche il mio curriculum vitae insieme a lettere di studiosi italiani, quali Alessandro Conti, Alessandro Parronchi, Gian Lorenzo Mellini e Carlo Bertelli. Presentai anche una lettera dello scultore romano e accademico Venanzio Crocetti, autore di una porta di bronzo per San Pietro e per molti anni restauratore.

Avevamo riunito inoltre otto testimoni a discarico. Tra i quali: Laura Ziegler; la contessa Stefania Barsotti di Lucca, ultima erede della famiglia Guinigi; Mina Gregori, titolare della cattedra di Storia dell’arte all’Università di Firenze nonché consigliere nazionale di Italia Nostra e presidente della prestigiosa Fondazione Roberto Longhi; il dottor Giorgio Bonsanti, direttore dell’Opificio delle pietre dure, che è l’istituto nazionale del restauro, con sede a Firenze; Aurelio Amendola, esperto fotografo di scultura che aveva collaborato con me alla monografia su Ilaria, e Oriano de’ Ranieri, il giornalista autore dell’intervista incriminante, uscita sulla “Nazione”.

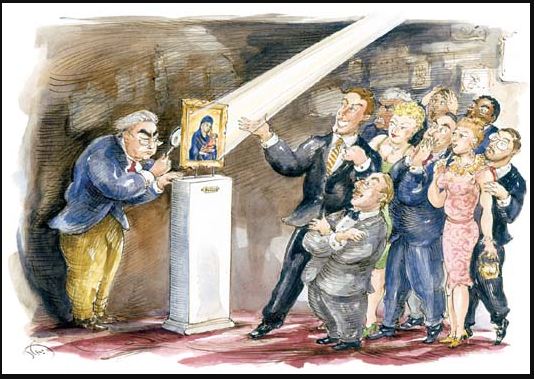

Secondo l’avvocato di Caponi, Ermanno Ugolini, polemico e retorico esempio della vecchia scuola, il problema non era se il restauro fosse stato eseguito bene o male: questo, asseriva, non era di alcun interesse per la corte. Persino il mio curriculum vitae non aveva pertinenza, a suo dire, sebbene si riferisse frequentemente a quello di Caponi. In apparenza, l’argomento principale di Ugolini era che avevo ecceduto nel diritto di critica fino a ledere la figura professionale del restauratore. Il vero punto in questione, affermava, era quello di un mancato autocontrollo. La difesa opponeva che, sulla base della giurisprudenza, in casi in cui fosse in gioco il pubblico interesse, questo aspetto dovesse prevalere sugli interessi privati e che era fuori discussione che il monumento a Ilaria fosse una pietra miliare, nella storia dell’arte e della cultura.

Il presidente rese noto che il tribunale avrebbe accettato soltanto due dei nostri otto testimoni: il dottor Bonsanti e il giornalista lucchese De’ Ranieri. Bonsanti aveva un interesse diretto nel processo, poiché Caponi, per lo meno stando al suo curriculum vitae presentato alla Corte, affermava di essere un collaboratore dell’Opificio, l’istituto diretto da Bonsanti. Ma questi, adducendo motivi di salute, non si presentò; il presidente piuttosto imbarazzato consentì che, in sua vece, deponesse la professoressa Gregori, dopo averla inizialmente rifiutata come teste.

Delle ventiquattro testimonianze scritte, solamente due furono accettate: la mia monografia su Ilaria del Carretto e la relazione sul restauro preparata da Caponi. Degno di nota è il fatto che fossimo noi, e non il ricorrente, a richiedere che la relazione fosse messa agli atti. Nessun altro materiale, nemmeno le lettere di sostegno dei colleghi italiani, fu accettato. Di conseguenza, lo spazio della nostra difesa risultò fortemente limitato fin dall’inizio. Tuttavia persistemmo nella convinzione che non ci fosse avversione nei nostri confronti e che il giudice desiderasse semplicemente accelerare le cose. Non ci rendemmo conto che di fatto ci veniva fatto mancare il terreno sotto i piedi.

Caponi fu il primo a testimoniare. Ne risultò che, benché si facesse spesso riferimento a lui come a un professore e avesse frequentato l’Accademia di belle arti a Firenze, non pretendeva di essere un laureato di questo o quell’istituto. Questa dichiarazione, di per sé, non era negativa, dal momento che molta della preparazione necessaria al restauro, per lo meno nel passato, veniva tramandata da maestro ad allievo nelle botteghe. Caponi apparve sicuro di sé, durante l’interrogatorio, e conservò nell’insieme un notevole controllo. Forse, l’ammissione più strana, risultante dalla sua testimonianza, fu una precisazione che egli espresse volontariamente: parlando del trattamento della Tomba di Ilaria, disse che in realtà “non si è trattato di un ‘restauro’, si è trattato di una normale straordinaria manutenzione [sic]… una ripulitura”.

La professoressa Mina Gregori fu chiamata a testimoniare subito dopo. Era la prima dei nostri due testimoni. Sensibile e vivace storica dell’arte, attestò la mia perizia nella conoscenza della scultura rinascimentale italiana; poi continuò spiegando che “siamo in un momento di grave tensione nei confronti di quello che è la metodologia del restauro della scultura”. Eloquentemente, Mina Gregori rilevò che alcuni critici d’arte avevano chiesto una momentanea sospensione dei restauri di scultura, fino a che non si fosse tenuto un dibattito internazionale per discutere tutti gli aspetti del problema. E questo, semplicemente perché le attuali tecniche operative non erano convincenti.

Oriano de’ Ranieri, l’unico altro teste a noi consentito, fu chiamato subito dopo. Appassionato ammiratore della statua di Ilaria prima del restauro, mostrava per la mia posizione una simpatia evidente. Egli confermò che gli avevo chiesto di rendermi noto il nome del restauratore della statua poiché non lo conoscevo. Dichiarò che neppure lui ne era a conoscenza. Il mio legale gli domandò anche se qualcuna delle mie osservazioni fosse davvero da intendersi come un attacco contro Caponi. Prima che potesse rispondere, l’avvocato difensore di Caponi richiese che la domanda fosse cancellata dal verbale, e l’istanza fu accolta dal presidente. Ranieri fu per lo più interrogato sui contenuti e sulla durata dell’intervista, nonché sull’esattezza delle citazioni nei due articoli da essa ricavati.

Finalmente, era già quasi ora di pranzo, fui chiamato a testimoniare io stesso. Di fronte ai continui segnali da parte del presidente, di procedere velocemente, mi sentii pressato e fui indotto ad affrettare le risposte. Parlai senza l’interprete, e forse non fu una buona idea, come invece avevo pensato. La mia comprensione dell’italiano è abbastanza buona, ma il mio italiano parlato, anche a voler trascurare uno sgradevole accento americano, non mi permette quella flessibilità espressiva che mi consente la lingua madre. Così, in quanto a sfumature, le mie spiegazioni risultarono alquanto rozze.

A differenza degli altri testimoni, non mi fu richiesto di prestare giuramento. Tuttavia, dichiarai volontariamente che comunque avrei detto la verità, l’intera verità. Il presidente replicò che in Italia non erano così ingenui come “in altri paesi” e non richiedevano all’accusato di prestare un inutile giuramento. Cominciai a temere che fosse coinvolto l’orgoglio nazionale. Non avevo mai preso in considerazione una simile possibilità, benché, forse, avrei dovuto farlo. Per la verità, nella querela, questo aspetto era emerso: gli attacchi mossi al restauro dell’Ilaria “non sono nuovi per il professor Beck che usa attaccare immediatamente qualunque restauro venga effettuato in Italia […] per cui il sottoscritto [Caponi], con la presente querela, intende anche difendere la grande scuola italiana del restauro, alla quale si onora di appartenere […]”.

Dopo aver riferito del ruolo iniziale di Laura Ziegler, descrissi dunque le circostanze riguardanti la mia analisi del monumento restaurato, alla presenza dei giornalisti. Ricordai la mia reazione nel vedere il monumento radicalmente alterato. Ricordai come non riuscissi a credere ai miei occhi e come fossi profondamente addolorato da quanto vedevo. Nella mia testimonianza, indicai come i restauratori avessero cancellato dall’opera la patina della storia. Raccontai anche di essere stato a Pietrasanta, il luogo dove Michelangelo aveva raccolto marmo e tuttora attivo centro di scultura, per poter parlare con artisti, copisti e fonditori. Un vecchio copista mi aveva spiegato come gli scultori del passato lasciassero certe incavature, rozzamente intagliate, per creare zone dove lo “sporco” si potesse depositare creando effetti di chiaroscuro. Gli scultori erano dunque ben consapevoli che le loro opere sarebbero invecchiate e operavano in previsione di questo inevitabile processo. Alla sospensione dell’udienza, e dopo più di trenta minuti di testimonianza, credetti che le mie argomentazioni avessero ottenuto un effetto sulla Corte. Se non altro, i tre giudici erano sembrati attenti alle mie risposte.

Dopo la mia testimonianza, la causa fu aggiornata al 3 luglio, data che prevedeva unicamente le arringhe del pubblico ministero, dell’avvocato del querelante e di quello della difesa. Ingenuamente, ero convinto che il processo procedesse positivamente per noi e che la mia deposizione fosse stata efficace. Speravo che il mio intervento avesse accentuato l’impressione che non ero uno che aveva agito con l’intento di irridere l’Italia, i metodi del restauro italiano, o di un particolare restauratore; e che inoltre, essendo un esperto di Jacopo della Quercia, avevo parlato nell’ambito delle mie competenze. Al termine di quella prima udienza, ero convinto di aver vinto quella prima battaglia e che ben presto avrei vinto anche il processo.

Festeggiammo l’evento con un pranzo nell’appartamento del professor Parronchi, insieme a diversi altri amici. Il nostro ottimismo venne raffreddato da una preoccupata telefonata di Alessandro Conti, che all’epoca insegnava all’Università di Milano ed era stato un critico molto schietto dei restauri della Sistina e di altri interventi. Il professor Conti, sicuramente la persona meglio informata sulla storia del restauro artistico in Italia, era preoccupato per la questione della libertà di critica; rilevai anche il suo disappunto perché il processo non si era concluso (ovviamente in mio favore).

Dopo pranzo, e sempre di buon umore, io e mia moglie, accompagnati da una coppia di Chicago che si trovava per caso quel giorno a Firenze, passeggiammo per la città. Verso le cinque del pomeriggio circa, decisi di telefonare all’avvocato Filastò, per conoscere la sua interpretazione di quanto accaduto quel giorno. Fu insolitamente serio al telefono. Senza il minimo accenno a una spiegazione, mi invitò a recarmi immediatamente allo studio dell’altro avvocato, Fortini, dove mi avrebbe incontrato entro un’ora. Era emerso qualcosa di estrema importanza per il processo, ma al telefono non poteva dirmi di più.

Quanto venni a sapere mi sconvolse. Al termine dell’udienza, un giovane avvocato che faceva pratica presso Filastò aveva seguito il presidente all’uscita dalla sala delle udienze – non ho mai saputo se per caso o per istinto. Uscendo dall’edifìcio aveva raccolto uno scambio di battute tra il dottor Bellagamba e Ugolini, l’avvocato di Caponi. Questo giovane avvocato, di nome Cianferoni, ex ufficiale dei Carabinieri, e quindi allenato a prestare attenzione, cercò di riferire a Filastò con esattezza la conversazione che aveva udito, rendendosi conto della gravità della situazione.

Il testo della sua coraggiosa dichiarazione, che fu in seguito posta all’attenzione della Corte d’appello come elemento del nostro atto di ricusazione del dottor Bellagamba, recita:

Alle ore 13 e 20 circa uscivo dal Tribunale essendo l’udienza terminata da pochi minuti. Mi precedevano di un paio di metri nel corridoio, e quindi in prossimità della vetrata di uscita, i signori avvocato Ermanno Ugolini, e dottor Giovanni Bellagamba, presidente della 11 sezione del Tribunale. Camminando affiancati l’avvocato e il giudice discutevano del processo al prof. Beck di cui da poco si era esaurita l’udienza dibattimentale. Più precisamente era l’avv. Ugolini che parlava dicendo, più o meno testualmente, che gli avvocati della difesa intendevano alzare un polverone ma che si doveva discutere l’articolo di giornale. Il dott. Bellagamba annuiva, poi, aprendo la porta a vetri [che conduceva fuori dall’edificio], ha pronunciato la frase che segue da me distintamente udita: “Eh, ma io lo condanno”.

Qualunque fosse la sua motivazione, pareva che il dottor Bellagamba avesse deciso di dichiararmi colpevole senza tener conto del resto del processo.

Che l’avvocato dell’accusa discutesse un caso ancora in corso, con il presidente della corte, fuori dell’aula, era come minimo un atto irregolare. Ne concludemmo che l’inattesa e severa limitazione dei testimoni, l’eliminazione di gran parte della nostra documentazione e l’impazienza del giudice con la difesa fossero tutt’uno. Ci aspettavano decisioni cruciali: come dovevamo reagire?

Mia moglie e i nostri amici attendevano ansiosi nella stanza accanto, mentre noi discutevamo animatamente, alzando spesso la voce. Il nostro amico di Chicago, avvocato egli stesso, fu ben presto coinvolto nella discussione, nonostante le difficoltà di lingua e di cultura. Avevamo due possibili scelte. Potevamo cercare un accordo amichevole, che proprio quel giorno ci era stato proposto dal legale di Caponi. Io avrei dovuto firmare una dichiarazione sulle capacità professionali di Caponi e sul restauro dell’Ilaria del Carretto, che di fatto lo avrebbe giustificato. Inoltre avrei dovuto pagare le sue spese legali e i costi processuali. Era ciò che il mio amico avvocato di Chicago mi spingeva decisamente a fare: salvare il salvabile, evitare comunque la prigione e stare lontano dai tribunali. Sosteneva che io avevo comunque chiarito pubblicamente la mia posizione e che la soluzione migliore, più sicura e più economica, era di mettermi da parte. Questa era nell’insieme anche l’opinione del mio secondo avvocato, Fortini, che era sempre stato pessimista sull’esito del processo. Aveva a cuore i miei interessi, ma non aveva capito, a differenza di Filastò, la mia risolutezza sul problema del restauro in generale e in particolare su quello dell’Ilaria, che trovavo particolarmente odioso, data la mia lunga intimità, per così dire, con Jacopo della Quercia.

L’altra possibilità era compiere un passo veramente grave: chiedere alla Corte d’appello la ricusazione del dottor Bellagamba. Se la nostra richiesta non fosse stata accolta, il 3 luglio ci saremmo ritrovati di fronte quello stesso dottor Bellagamba, ovviamente a conoscenza dei nostri tentativi di ottenere la sua ricusazione. (Solo dopo l’appello venni a sapere che, se l’azione intrapresa a mio nome fosse risultata inconsistente o infondata, avrei potuto essere soggetto al pagamento di una multa considerevole.) La legge prevede che l’azione sia presentata entro tre giorni dal comportamento ritenuto scorretto, sabato e domenica inclusi. Filastò doveva essere presente in tribunale a Napoli il lunedì, così, se volevamo procedere nell’azione, la decisione doveva essere presa sul momento. La documentazione doveva essere preparata durante il fine settimana.

Fondamentalmente mi fidai di Filastò che, senza insistere, chiarì che dovevo o chiudere il caso in questa fase in via amichevole o chiedere la ricusazione del giudice. Essendo per natura battagliero e confidando nella giustezza della mia posizione e della sua importanza per le implicazioni future, Filastò auspicava che agissi contro il dottor Bellagamba. Fu quanto decidemmo. In questo modo persi l’altro avvocato, Ferruccio Fortini, che si sentì in un certo senso escluso. Naturalmente ero deluso che le nostre energie venissero distolte dalla causa vera e propria e anche dal problema più importante, vale a dire la piaga mondiale dei restauri incontrollati.

Perdemmo l’appello. La corte concluse, sulla base dei dinieghi del giudice e di Ugolini, che la conversazione riferita era stata fraintesa. Bellagamba affermò che la conversazione era stata breve e si era riferita solo genericamente ai reati relativi alla stampa, e non allo specifico caso in questione. Tuttavia Filastò era soddisfatto, quasi euforico, perché la lunga dichiarazione della corte, mi assicurò, conteneva un velato ammonimento al giudice a che il processo venisse condotto in modo rigoroso.

Merita a questo punto prendere in considerazione altre possibili implicazioni del caso. C’era da chiedersi se la condanna di James Beck sarebbe stata vista come una legittimazione della “scuola italiana” di restauro o per lo meno una difesa dell’Italia. E se il presidente del tribunale non avesse inteso la causa come un problema di immagine nazionale da salvaguardare, in un paese dove le apparenze esteriori hanno tanto rilievo. Potevano esserci motivi di questa natura dietro alla decisione della magistratura fiorentina di discutere una causa di così poco peso e alla sua riluttanza a coinvolgere i giornalisti italiani e gli stessi giornali? Oppure, mi chiedevo formulando la questione in modo più paranoico, era tutto inteso come un’occasione per farmi tacere una volta per tutte? Avevo certamente offeso svariate persone col caso dei restauri della Cappella Brancacci e della Sistina (verranno discussi rispettivamente nei capitoli II e III) e le accuse potevano essere una sorta di vendetta da parte di un establishment senza volto. Dopotutto Caponi aveva fatto specifica menzione della mia disapprovazione dei risultati ottenuti nei restauri romani e fiorentini. E in effetti ero venuto a sapere che alcuni addetti ai lavori gioivano alla prospettiva che quel tafano di Beck perdesse la causa a Firenze.

Più verosimilmente, la manovra per condannarmi poteva derivare dalla volontà di evitare un possibile riflesso sugli altri restauri. In Toscana, ogni anno vengono spesi miliardi di lire per il restauro di edifici, chiese, palazzi, piazze, fontane, statue e loggiati. I sedici milioni di lire pagati al signor Caponi per il restauro dell’Ilaria sono una parte infinitesimale delle somme coinvolte, ma se si permette che vengano espresse riserve su questi restauri essenzialmente inutili e spesso dannosi, allora le società di costruzioni, i loro fornitori, i funzionari governativi di vario livello e anche quanti potrebbero beneficiare di tangenti rischiano di perdere grosse somme di denaro. L’importanza economica del restauro in Italia è stata confermata da recenti rivelazioni. Sembra che nel corso degli anni Ottanta oltre cinquecento miliardi di lire destinati al restauro attraverso il FIO (Fondo di investimento per l’occupazione) siano stati distribuiti per il ripristino dei capolavori in Italia, ma in realtà non c’è traccia dei lavori fatti. Ventisette aziende erano coinvolte in questa operazione e ora si stanno conducendo delle indagini. Il punto è che non si può consentire che qualcuno, più o meno direttamente coinvolto, si metta a parlare di restauri inutili.

Naturalmente sto facendo semplici congetture, ma resta il fatto che il restauro è senza dubbio un’attività di rilievo a Firenze e Pisa, e ogni minaccia ai profitti che ne derivano sarebbe avversata, ancor più ora che sono venuti fuori gli scandali. La fontana del Nettuno con il suo celebre Biancone dopo tre cicli di ripulitura è divenuta in parte di un giallo verdastro. Nella stessa Piazza della Signoria, nel corso di scavi archeologici scomparvero le pietre del selciato settecentesco, poi sostituite da pietre tagliate a macchina, lisce e non adatte. Il brutto risultato irritò profondamente la cittadinanza e alcuni responsabili furono condannati in primo grado, benché assolti in appello e in cassazione.

Se forze occulte stessero tramando contro di me, non lo saprò mai, ma via via che si avvicinava il 3 luglio mi sentivo sempre più in ansia all’idea di trovarmi di nuovo in tribunale di fronte al dottor Bellagamba. Avvenne che le udienze preliminari a Torino furono tenute prima della sessione fissata a Firenze, così con il mio avvocato ci dedicammo a quella comparizione. All’inizio dell’udienza Filastò chiese, come già aveva fatto a Firenze, che i ventiquattro documenti in mio favore fossero acquisiti. Ugolini si oppose, ma questa volta la nostra richiesta fu accettata.

Durante l’udienza di Torino ricevemmo anche buone notizie da fuori. Il tribunale di Livorno aveva lasciato cadere le accuse, anzi non le aveva neppure ritenute tali da giustificare una causa. Questa fu di fatto la prima sentenza che avevamo e le nostre speranze andarono alle stelle. Tuttavia mi colpì la stranezza che per un tribunale non sussistessero estremi di reato, mentre per un altro sì. Dopotutto l’intervista rilasciata al “Tirreno” era la stessa che avevo dato alla “Nazione”, la sola differenza era rappresentata dalla diversa interpretazione data dai giornalisti.

Speravamo che il risultato di Torino influenzasse il tribunale di Firenze. E poi non ero solo; il giornalista che aveva scritto l’articolo sulla “Stampa” era un testimone autorevole e convincente, pensavo, e naturalmente si sapeva esprimere in modo molto più preciso di me. Fu riferito che avevo detto che dopo l’intervento sembrava che l’Ilaria fosse stata lavata con lo Spic & Span e lucidata con la cera Johnson. Ebbi anche la possibilità di rendere dichiarazioni. Sebbene in ansia, feci un intervento ex cathedra a favore della libertà di parola e di critica. Il Gip di Torino condusse il processo con la massima serietà e non mostrò alcuna fretta di concludere l’udienza. Anche lui si espresse in nostro favore. Ritornando a Firenze dal dottor Bellagamba avevamo perciò in mano due vittorie (in realtà tre, perché a Torino i due processi erano stati riuniti). Per l’ambiente, come lo conoscevamo, tutto poteva comunque accadere.

Mentre tutto solo venivo a piedi dalla stazione di Santa Maria Novella la mattina presto del 3 luglio, vigilia della Festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti, davvero non sapevo che cosa mi aspettasse. Mi venne in mente che da ragazzo vivevo a poche centinaia di metri dalla casa di Thomas Paine e rimuginai le sue parole sulla libertà. Canticchiavo tra me canti patriottici. Arrivato al tribunale, luogo ormai fin troppo familiare, mi guardai intorno cercando Filastò, ma inutilmente. Ugolini invece c’era. E anche Caponi, e con lui alcuni parenti, tra cui forse anche la madre. Eravamo tutti confusi, incerti su dove andare nell’attesa che si liberasse la sala dell’udienza per il nostro caso. In assenza del mio avvocato, pensavo di difendermi da solo; lo dissi anche a qualcuno, ma mi fu subito chiarito che la legge italiana non prevede questa possibilità.

Alle prese con una cartella piena di libri e documenti, Filastò arrivò di corsa dalla stazione proprio all’ultimo minuto. Il suo treno era arrivato in ritardo. Quando entrò in aula Ugolini era visibilmente contrariato. Capimmo presto perché Bellagamba non era presente. Era stata nominata una nuova corte in quanto, come ci disse il nuovo presidente, il dottor Bellagamba si era astenuto, abbandonando il caso. Anche gli altri due giudici erano nuovi. L’entusiasmo di Filastò per il risultato della richiesta di ricusazione si rivelava giustificato.

Anche la sessione del 3 luglio rappresentò un colpo di scena: la seduta fu aggiornata al 7 novembre. La situazione a quel punto era del tutto cambiata. Il mio anno sabbatico era terminato ed io ero di nuovo ad insegnare a New York. Così in novembre dovetti fare un viaggio apposta per comparire in tribunale. Ero allora relativamente tranquillo: il processo doveva ricominciare dall’inizio, date le nuove circostanze. Durante il dibattito che seguì si parlò di raggiungere un compromesso tra le parti per evitare ulteriori lungaggini e spese. Questa sarebbe stata, di fatto, una vittoria per Caponi, la cui posizione legale stava diventando veramente precaria.

Secondo una logica che assolutamente mi sfuggiva, la corte accettò la validità delle deposizioni rese al primo presidente. Non fu perciò chiamato alcun nuovo testimone, anche se mi fu data la possibilità di parlare in mia difesa. Questa volta mi ero preparato un discorso. Scritto in italiano. Il testo, che qualche volta mi piace pensare abbia influenzato la corte, è il seguente:

Nei trentanni trascorsi, ho ponderato l’arte di Jacopo della Quercia, ho studiato le sue sculture insieme a quelle dei suoi contemporanei, compresi Donatello e Ghiberti, e quelle dei suoi seguaci, fra i quali il più notevole è Michelangelo Buonarroti. Ho cercato di spremere dai documenti antichi relativi alla vita e ai lavori, indizi e spunti in modo da spiegare meglio l’arte del maestro toscano. Ritengo di essermi conquistato il diritto di parlare della sua arte. Infatti, dopo un lasso di tempo fin troppo lungo, è appena uscito il terzo dei miei libri su questo artista, una monografia in due volumi, pubblicata dalla Columbia University Press (New York, 1991). Penso inoltre che non soltanto ho il diritto ma perfino il dovere di difendere le magnifiche statue e rilievi di Jacopo da quello che credo essere un maltrattamento: se rifiutassi di parlare pubblicamente, trascurerei un mio preciso compito. Trascurerei il mio dovere di accademico, storico dell’arte e critico di esprimere una opinione d’esperto nel libero mercato delle idee. Questo non significa che non esistano altre valide opinioni che possono non coincidere con le mie, né che io voglia avere privilegi straordinari. Tuttavia ho una preparazione da studioso e una lunga esperienza dell’argomento, e, posso aggiungere, un periodo da studente alla scuola del nudo dell’Accademia delle belle arti, proprio a Firenze. Perciò, non parlare sarebbe stato, non soltanto vigliaccheria, ma veramente un’omissione del mio dovere.

La possibilità che le meditate osservazioni di critici e studiosi non debbano essere espresse o che i loro giudizi, se espressi, debbano essere nascosti in termini sfocati, è un precedente pericoloso per il principio della libertà di parola e della libertà di critica. Tali diritti sono garantiti dalla Carta dell’ONU come dalle costituzioni italiana e statunitense, fra le altre. Se venissero limitati, gli effetti sarebbero agghiaccianti, e in verità, chi ci rimetterà di più saranno le opere d’arte del passato nonché le generazioni a venire, le quali hanno la giusta aspettativa di godere e imparare dai tesori del passato, conservati e preservati nelle migliori condizioni possibili.

Mi sentivo davvero piuttosto soddisfatto del mio discorso, sebbene a quel punto nell’opinione generale il caso fosse probabilmente già deciso. Tuttavia vi è sempre un elemento imprevedibile, e questa volta accadde che gli impiegati del tribunale facessero sciopero. Quando una settimana più tardi ebbe luogo l’ultima udienza, io ero di nuovo negli Stati Uniti a insegnare. L’avvocato di Caponi non chiese solo che fossi condannato per diffamazione aggravata, come dai capi di imputazione, al pagamento di una multa, ma che risarcissi il suo cliente dei danni morali e materiali per una cifra di circa 60 milioni di lire.

Poco dopo la conclusione del processo ricevetti un’euforica telefonata da un amico pittore fiorentino che aveva seguito la causa ed era accanto al mio avvocato. Filastò prese il telefono e nel suo pesante accento toscano mi gridò il risultato. Era comprensibilmente soddisfatto.

Anch’io ero felice e non solo per ragioni personali. Era stato riconosciuto da un tribunale italiano il diritto a criticare, anche duramente, un lavoro di restauro.